憑依型の作家ならともかく、普通の人は物語を書き出す前にプロットというモノを用意しておかないと『いま自分が何を書いているのか』、『これからどこに行こうしているのか?』……まったくわからなくなると思います。

さて、これから2回に分けて「プロットの作り方」について説明していきますが、この記事ではその元となるアイデア、プロットの種を発想する方法をご紹介します。

前回の『長編小説を書く方法』の続編にあたりますので、まだ読まれていない方は、一読されてから本稿を読まれた方が理解が深まると思います。

プロットのイメージ

物語の流れは、ある程度決まっています。

その辺は脚本や映画のシナリオの世界では かなり研究されていて、特にハリウッドの世界では「好まれる型」というものが存在します。

以下は私自身参考になった本です。

他にもいろいろ参考になる本があります。【シナリオの書き方】などをキーワードにして、検索してみてください。

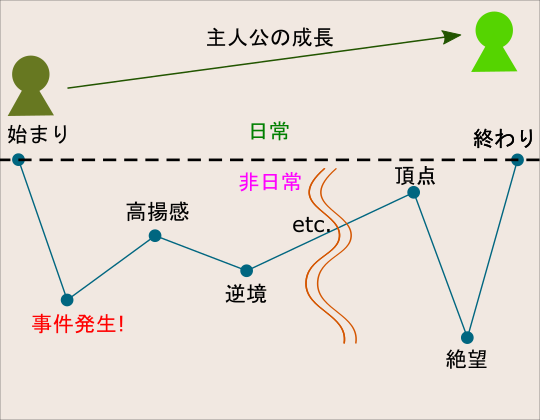

以下に、いろいろな本を読んで、自分なりに『プロットとは?』の答えと思われるイメージを図にしてみました。

プロットのイメージ

このように、最初は主人公の日常の描写から入り、その世界観を読者に伝えます。

次に何らかの事件が発生して、主人公の日常は突然奪われて、非日常の世界に放り込まれてしまいます。

しかし、主人公の機転や協力者の出現によって、少し事態が好転する。

この主人公の機転や協力者の出現というのが その物語のテーマであって、その作家が何を魅せたいのか?によって変わって来ます。

知性派の主人公なら推理を開陳する事になるだろうし、肉体派のキャラクターならその異能を発揮するところでしょう。

読者に高揚感を抱かせる小さな「掴み」でもあります。

ですが、そのまま日常のラインに戻ってしまっては物語が終わってしまいますので、また何かトラブルなり仲間の裏切りなり、強力なライバルが出現し、後退を余儀なくされることになります。

何度かこれを繰り返した後、もう少しで日常に戻れるかも……と期待させ『この物語も、いよいよ終盤かも・・・』と思わせます。

そう思わせた所で、主人公は最初のハプニングよりももっと深刻なトラブルに落とされます。

誰が見ても『もう復帰は困難だろう・・・』と絶望したところで、物語のいくつかの場面に一見意味不明に散りばめられた伏線の回収と、それまでの主人公の成長によって、無事 元の世界に復帰できる。

日常に復帰できたその世界は、一見すると最初の日常の世界と何も変わっていないようだけど、実は主人公の中身が確かに成長している・・・といった感じです。

アイデアとは

さて、ここではアイデアとは何なのか?ついて少し考えてみたいと思います。

ちょっと遠回りのようですが『既にアイデアなら売るほど持っている』という人こそ、一度考えてみて下さい。

アイデアの定義についてです。

この本は、アイデア界?ではとても有名な本ですが、

という本の中で、『アイデアとは、既存のアイデア同士の新しい組み合わせである』という趣旨のことが書かれています。

わかりやすい例えで言えば「アンパン」です。

アンパンは、饅頭とパンの組み合わせです。

これはある宮内庁御用達になった事で有名な明治時代のパン屋さんが、パンを広めるために開発したモノです。

他にも探せば、例はいくらでも見つかるでしょう。

プロットに活かすためのアイデア発想法

ここで既存のアイデア発想法を紹介しようかと思ったのですが、そういう情報は他のサイトに譲ります。

ここではプロットに活かすためのアイデア発想法に絞って、ざっくりとですが今までに公開されているプロットの作り方と、後半にあまり紹介されていないと思う方法を紹介します。

タロットカード

タロットカードを使う方法をご存知でしょうか?

占いに使うアレです。

フール(愚者)とか車輪とか・・・あまり詳しくはないので、この辺でやめておきますが、要するにランダムにカードを引いて、それらを組み合わせてお話を作るという方法です。

難点は、「いつかアイデアが枯渇しそう・・・」という漠然とした不安が残ることです。

でも、もしかしたら この方法だけで無限にお話を捏造している凄腕ライターもいるかもしれませんね。

でも、きっと何らかのサブシステムで補完していることと思います。

その他

ずいぶん荒っぽいですが、他は大体が上記タロットの変形といえると思います。

単語帳のようなカードに、自分が昨日やった活動を単語ごと書いて行き、そのカードを裏向きに伏せて混ぜてから、2つほどピックアップして新しい組み合わせを見つけるという方法も、タロットの変形とみて良いでしょう。

または、裏が無地のチラシ(最近見かけなくなりましたね)を3枚ほど用意しておいて、ハサミでバラバラして伏せて、神経衰弱のようにピックアップして、新しい組み合わせを見つけるという方法。

巷にはアイデアカードなるものも販売されていて、そういうものを利用している人もいるでしょう。

または、そういうもののネット版のサービスもあるようです。

新しいアイデア発想法を見つけたぞ!

最後に、私が見つけて先に小説を書いた時にもっぱら利用したアイデア発想法を紹介します。

結論を先に言うと、wikiの『おまかせ表示』を使うというものです。

自分の中では、これが究極のアイデア発想法であり、プロット作成法だと思っています。

wikiの『おまかせ表示』を知らない人のために簡単に説明すると、wikiの左ナビゲーションバーにある『おまかせ表示』というリンクをクリックすると、wiki内のコンテンツがランダムに表示されます。

この『ランダムに・・・』というところがポイントです。

先に紹介したタロットカードや、その類のモノはどうしても数に制限があります。

一方、こちらのwikiの方は「無限」に近い。

これだけでアイデアの枯渇感が遠のくのではないでしょうか?

さらにもう一つの副産物として、自分がまったく興味がなかったページが読めるというのがあります。

ネット社会になって検索機能が向上したせいで、無意識的に必要な情報へのアクセスがますます減って来ていると言えます。

そういう時代だからこそ、何の目的もなしに『求めていなかった情報』にアクセスする事は非常に貴重な体験だと言えるのではないでしょうか。

さて、結論です。

先に「アイデアは既存のアイデア同士を組み合わせたモノ」だと述べました。

それなら『おまかせ表示』で出てきたページを組み合わせていけば、新しい組み合わせが生まれるではないか?

「やったぁ!」

次回告知

と喜んだのも束の間・・・ここで色々な課題がある事が段々と見えて来ます。

・そんなに上手く組み合わせる事なんてできるのか?

・一体、いくつのページを組み合わせるのが適当なのか?

・そもそもアイデアをプロットという形にするのは?

次回の記事では、これらの疑問について一つ一つ答えて行きたいと思います。

本記事では、プロットを作るアイデア発想法までしか説明出来ませんでした。

でもせっかく面白そうなアイデアが出来ても、それは一つの種のようなもので、ストーリーテーラーとしては、プロットという形に変換出来なければ意味がありません。

次回はいよいよ、発想したアイデアをどのようにプロットに変換するのか?という視点で書くつもりです。