3Dアニメを自主制作したくて、Blenderなどのアプリケーションを学び始めたものの、いつまで経っても作品が完成しないと人向けに、とりあえずは作品として完成させるためにはどういう考え方をすれば良いのか?という漠然とした話を書いてみたいと思います。

作品が完成しさえすれば、youtubeなどに自由に公開できる環境だけは整って来ましたが、いざ自分のアイデアを作品という形に昇華させる、という前に挫折してしまう人も多いと思います。

私も何度も挫折しましたが、何とか数作品は完成させる事が出来ました。反応こそ得られませんでしたが、小さくても作品という形に出来ると、かなり満足感が得られるものです。

この記事では、未完成と完成の間に横たわるものが何なのかを具体的にしたいと思います。

目次

使用アプリ

私が作品を創るにあたり使ったソフトはblenderという無料のソフトです。初学者にとってはかなり癖がるアプリケーションですが、この記事で紹介したいのは、自分のアイデアを作品に落とし込むための制作プロセスでなので、他のソフトでも十分に応用可能だと思います。

いくつかBlenderを使った例を出しますが、使っているアプリケーションが違っていても、何らかの参考にはなるはずです。

何から始めるか?

実際にどんなアプリケーションを使うにしても、最初は、『何らかのチュートリアルを見つけて、実際に手を動かして作ってみる』という過程から始めるの普通ではないでしょうか?

そして大抵の場合、モデリングから取り掛かるのではないでしょうか?

率直に言うと、この学びのプロセスを適当なところでストップできるかどうかが、作品を最後まで完成させられるかどうかの分かれ道になる気がします。

3Dアニメ制作のような分野が好きな人は外国人であっても、その気質が強いらしく、私が勉強させてもらったチュートリアルの動画をアップしている人達も、ひたすらモデリングの方向に凝る人が多く、作品としては完成させていない人がほとんどでした。

特に我々日本人は、職人気質の人が多いと思うので、ここで、どんどん深みに入って行くケースが多いように思います。

完成しない原因

ここで『なぜ、作品が完成しないのか?』考えてみたいと思います。

結論から言うと、最終的な作品のイメージがハッキリしていないという事です。

そして、それを明確にする時間を取らないで、youtubeでチュートリアル動画を見ながら、テストモデルだけを作って行き、その中から「何か将来の自分の作品に使えそうな部品が出来ないかなあ……」と漠然とした時間の使い方をしているからです。

さらに言うと、ちゃんとしょぼくても良いから、小さな作品を作り上げていない人のチュートリアル動画を永遠と見ているからです。

恐らく動画のアップ主もそれが出来ないから、チュートリアル動画を上げているのでしょう。

そして、そういう人の無駄な拘りをエネルギーとして吸収してしまう・・・これじゃ作品が完成するわけがありません。

昔、ある建築家が「最近は、一流大学出身の人が、どんどん入社して来るけど、彼らは、一度も犬小屋すら作った事がないのではないか?」と嘆いていた事を思い出します。

理想的なワークフローとは?

いつか私なりのワークフロー書く事があるかもしれませんが、一つだけハッキリしている事は、最初に全体像を明確にするという事です。

「何を明確にするのか?」というと、あるシーンが何秒なのか、ハッキリさせるという事です。

実写ではないのですから、長回ししておいて、あとで美味しい所だけピックアップ・・・なんてありえません。

必要なシーンと秒数、そして、そのシーンの何が重要で、何を見せたいのか、明確にして、それ以外の部分はバッサリと切り捨てるのです。

商業ベースに乗せるようなチームで仕事をする場合は、それぞれの担当者が、細部に拘るのはアリでしょう。でも、一人または2、3人でやる場合は、伝えたい部分をハッキリさせて、それ以外は捨てる勇気が必要です。

絵コンテを描く?

自分一人で自主制作する場合、イメージング出来る所から、無計画に作り込んで行く事が多いように思います。そして、作り込めば、作り込むほど、イメージが鮮明になって来るので、ますます深みにハマって行き、志を立ててから何ヶ月もかかっているのに、一向に作品が完成しない……なんて事に気づいて愕然としたり・・・

元々、絵が描ける人は「一人でやる場合でも、やっぱり絵コンテが必要なのかも……」などと思い始めて、最初は簡単ならラフだったのに、どんどん絵コンテを書き始めてしまうかもしれません。幸い私は絵が描けなかったので助かりました。

そうなると、もう作品を完成させるのはほぼ不可能に近くなるのではないでしょうか?もちろん一部のエネルギーが有り余っている人は除きます。普通は、絵コンテを描き切ったら、エネルギーが枯渇すると思います。

絵コンテが必要なケースというのは、チームでやる場合です。

確かに数十人、数百人でやるような大規模なプロジェクトになる場合、みんなに監督のイメージを伝えるために必要でしょう。むしろ監督の仕事って、それだと言って良いくらいです。でも、絵コンテを描いた後、自分でモデリングとかやりませんよね。きっと・・・

その拘り本当に必要ですか?

オーディエンスは、そのクオリティーを望んいるでしょうか?

あとでメイキング映像を公開することを夢見ていませんか?

完成しない可能性が高い作品の・・・

昔、どこかの国の教会の上の調度品か何かを創っていた芸術家がこの質問をされた時、「神は細部に宿る」と答えて周りの人達を感心させたそうです。

黒澤明監督は、何かの映画の中で、絶対に開けられる事などありえないタンスの引き出しに巻物を入れておいた大道具の職人をいたく気に入ったそうです。

ああ・・・そんなのたまに確信犯的に出される宣伝に過ぎないと気づかないと、あなたの作品はいつまで経っても完成しません。

世に出ているほとんどの名作だって、確実に、あら捜しする人に、矛盾点を見つけられて、笑われたりしているじゃありませんか。

しかもプロが何百人と束になっている作品にですよ。

そもそもあら捜しされるのが嫌な人が作品なんて創っちゃいけません。何を指摘されようが、「そこ、見せたい所じゃねぇから!」って突っぱねる勇気を持って下さい。

『細部に宿るのは神じゃなくて、神経質』ぜひ覚えておいて下さい。

自分の失敗例を晒します

かくいう私も、拘りすぎて、アホな事ばかりやっている事も告白しておきます。

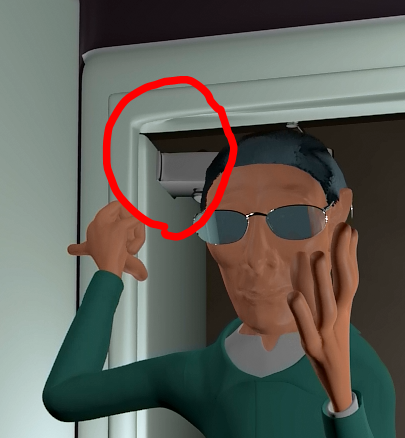

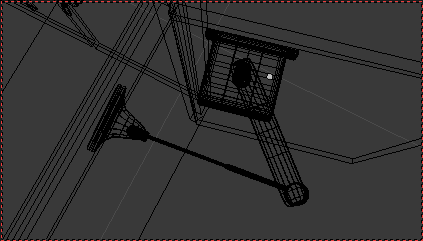

このシーンのドアのココ

『ドアストッパー』というらしいです。このシーンでしか使わないにも関わらず

上から見たところです・・・ここまで作り込んでしまいました。

コイツ・・・しかも動くんです。そのクセ、扉の受け部分がベコって凹んでいますね。

恥ずかしいですが、もう一つくらい恥を晒しましょうか・・・

いや、既にドヤ顔、気分になって来るの(こういのが怖いんだよ)で、ここで止めておきます。

そのシーンに何秒必要?

モデリングをしている場合、必ず、そのキャラクターは、あるシーンで使われれるわけですが、そのシーンが明確に見えていますか?その靴のミシン目の拘り・・・そのキャラクター、上半身しか映らないって事ないですよね?下手したらパンツも要らなかったりして・・・

その背景・・・照明を暗くすれば、そこまで緻密に作る必要ありますか?どこに居るのか伝われば良いという事なら、わざわざ3Dにする必要すらないなんて事ありませんか?

そのシーン・・・何秒ですか?えっ!1秒?1秒でそれに気づく人いますか?いるとしたら、その人、とんでもないファンですよ。是非、褒めてあげて下さい。

バックミュージックが最初

これらの間違った拘りを捨てる一つの方法として、アフレコではなくて、音を最初に作ってしまうプレスコ(プレスコアリング)というのがあります。

私達日本人は、あまりにもアフレコが当たり前になり過ぎていて、プレスコの存在を忘れがちです。

でも、最初に音を作ってしまう方が、必要なシーンの秒数を正確に把握できるメリットがあります。

音の前に必要なものとは

これが、本記事で最も伝えたい概念である『字コンテ』の存在です。

『字コンテ』って聞いた事がありますか?

実のところ、私がこの言葉を知ったのは、作品が完成してから、ずっと後の事です。

この言葉を知るまで、私の中では『箱書き』と呼んでいたと記憶していますが、『字コンテ』という言葉知ってしまうと、これほどシックリ来る表現もありません。

この『字コンテ』は、単にスクリプトというような概念ではありません。

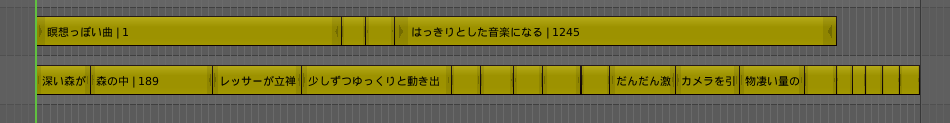

Blenderの場合なら、本当にこのようなテキスト・アイテムを並べて、レンダリングしてしまうのです。

レンダリングするとファイル形式として保存されますので、DAWなどの音楽ソフトで、そのまま読み込めるようになります。そしたらサウンドも創りやすくなるのです。

時間経過がハッキリするからです。そして、ちょっとしたシーンが出来上がる度に、置換して、またレンダリングします。

そうすると不思議な事に、シボミかけた創作エネルギーが自然と湧いて来るのです。

そして、何にどれくらいのクオリティーが求められているのかが明確に見えて来ます。

「このシーンと、このシーンのツナギは、オーディエンスに脳内補完して貰おう」なんて大胆なアイデアも自然と生まれて来ます。

『字コンテ』の説明に入る前に、かなり長くなってしまいましたが、あまりにサラッと紹介すると、『へー、そういうのがあるんだ・・・』と軽く流されてしまいそうだと思ったのでクドくなりました。

私自身、もっと早く、この概念を知っていれば、恐らく完成までの期間が 10分の1 以下になっていたと思います。

これで作品を最後まで完成させるコツの説明は終わりです。お使いのソフトに読み替えて、是非、ご自身の作品を完成させて下さい。